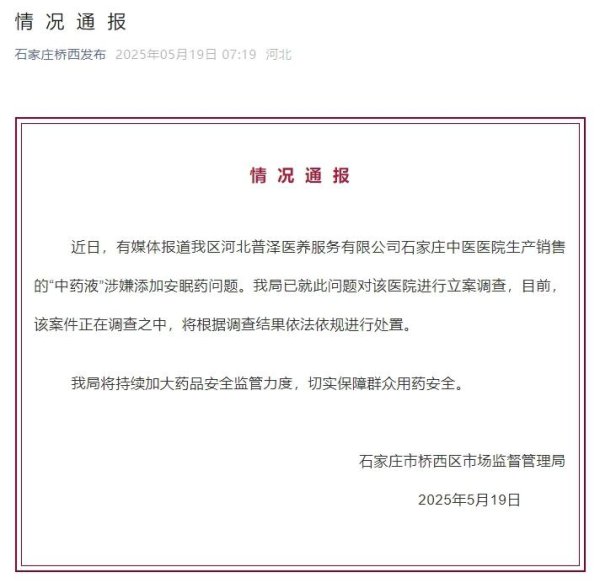

一扇窗口、一份报纸、一个平台以及无数爱心,织就上海最温暖的助学网络。

“一年1500元至3000元,对于愿意伸手帮别人的朋友们来说,应该不至于构成太大的经济压力吧?但却可以拯救一个小朋友,给他一个未来!甚至改变他的人生轨迹!”上海市第一人民医院护士胡晓敏动情地说。

她曾是一名受助学生,如今已是资助者。她的故事,正是上海市慈善基金会“手拉手结对助学”项目30年来爱心传承的缩影。

1995年,上海市慈善基金会成立了“手拉手慈善结对助学”项目,也是最早的品牌项目,采取单位与个人结对、个人与个人结对的形式,帮助家境困难的大中小学生克服暂时困难,顺利完成学业。

1999年3月开始,上海市慈善基金会与解放日报社连续十余年开设“手拉手结对助学”版面,每年搭建平台组织资助方和受助学生见面,反响热烈。

眼下,“手拉手”已走过30年漫长而温暖的历程,成为上海市慈善基金会持续时间最长、影响力最大的品牌项目之一。

“这一天热线电话被打爆了”

“当时的《解放日报》‘手拉手’版是每两周出一期,经常是报纸登出求助学生名单的当天,市慈善基金会的电话就响个不停。”市慈善基金会原副秘书长金昭敏回忆。

她记得,报纸登出的几十名学生很快被认助一空。有的人晚一两天打来电话,说要认助《解放日报》上哪个编号的孩子,自己只能不断回复说:“对不起,已经被认领了。”

“当天解放日报的热线电话也被打爆了。”《解放日报》原群工部主任王玲英也记得,求助学生名单刊登出来的这一天,必定是热线最忙的一天。

金昭敏说,慈善助学是上海市慈善基金会助学工作的一个重要组成部分。自从与解放日报《手拉手》版合作之后,影响力迅速扩大。因为在大家心目中,党报不仅具有权威性,而且具有强大的公信力。

“手拉手”助学项目的运作模式很成熟:申请学生填写申请表,经居委会或街道核实,学校签署意见后报慈善基金会各区代表处审核;市慈善基金会最终审阅名单建档;资助人可选择结对对象并办理手续。

当时,报纸上刊登的学生名单被认助完以后,许多好心人仍不甘心,一定要市慈善基金会再提供其他贫困学生的名单。这一活动开展仅仅2个月,结对人数就达224人,资助金额达到30万元。

王玲英介绍,这项助学活动不同于一般的捐款助学,其最大特点是通过报道和活动,让资助方和受助方直接见面,一一结成对子,从思想上、学习上、生活上多方面关心困难学生,每年要举办几次富有意义、形式多样的结对见面活动。

原汉口路300号解放日报社6楼多功能厅,就是“手拉手慈善结对助学见面会”多年的活动会场。每次结对双方见面会,总有来自全市各区100多名学生,几十名资助者,把多功能厅坐得满满当当。捐受双方互赠礼物、促膝谈心,受助学生汇报学习情况,现场温馨感人。

“手拉手”慈善结对助学活动见面会

“手拉手”慈善结对助学活动见面会

“现在和我还保持联系的受助人陈小鸣,在读初中时曾经接受过‘手拉手’助学活动一年的资助。但他一直来参加见面会,再后来还带着女朋友一起来。”金昭敏告诉记者,“陈小鸣认为手拉手慈善结对助学见面会就像联谊活动,大家来到这里会受到鼓舞,精神境界得到提升。”

当时,还有资助者让受助者孩子住到自己家里几天,让自己的孩子住到受助者家里几天,通过交换环境,让自己的孩子体会到生活的不易。

数据显示,到2011年,“手拉手”项目已资助2万多名困难学生,资助金额达3000余万元。

2014年以后,《解放日报》与市慈善基金会深入合作,开设“蓝天下的至爱”版面,继续弘扬慈善公益领域的真善美。

百岁夫妇的“一个连”心愿

2010年的一个星期六,当时已年过八旬的蒋孔悌、赵琴夫妇在《解放日报》上看到“手拉手结对助学”活动,被汶川地震灾区困难大学生的报道深深触动。

星期一一大早,夫妇俩就乘公交赶到上海市慈善基金会。在办公室里,他们看了好几遍孩子们的简历,“每一个孩子都想帮”,但因为手头资金有限,只能先资助汶川地震中受灾的9名大学生和1名江西孤儿。

回家后,他们始终惦记其他未资助的孩子。半年后,他们再次来到基金会选择了15名贫困大学生。一个月后,他们向儿女借钱又资助了15名。

此后,这对老党员夫妇每年都来基金会捐资助学,累计资助超过130名贫困大学生,金额超过百万元,实现了蒋孔悌在有生之年结对学生达到一个“连”(130人)的心愿。

蒋孔悌老先生来到爱心窗口助学

蒋孔悌老先生来到爱心窗口助学

2017年,92岁的蒋孔悌和85岁的赵琴乘坐地铁近两小时,前往上海海洋大学看望受助学生,带去37件羊毛衫,并在交流中引导孩子们树立正确人生观。

如今百岁高龄的蒋孔悌和年逾九旬的赵琴,家中珍藏着厚厚一叠受助学生寄来的成绩单、感谢信和毕业证复印件。

蒋孔悌夫妇的朴素心愿代表着无数上海市民的慈善情怀:“看到每一个孩子在我们的帮助下能够成长、成功,这让我们感到十分满足。”

慈善的循环力量

胡晓敏的故事,诠释了慈善的循环力量。

她小时候家庭困难,在母亲经历大手术后,经济状况跌入谷底。通过“手拉手”项目,离休干部张宽甫夫妇资助她完成了护理学业。

“2005年踏上工作岗位后,我开了一次家庭会议,主题就是传承与回报。要做一个和张宽甫爷爷一样的人。”胡晓敏说。她开始资助贫困学生,第一个受助的孩子已从上海市政法大学毕业。

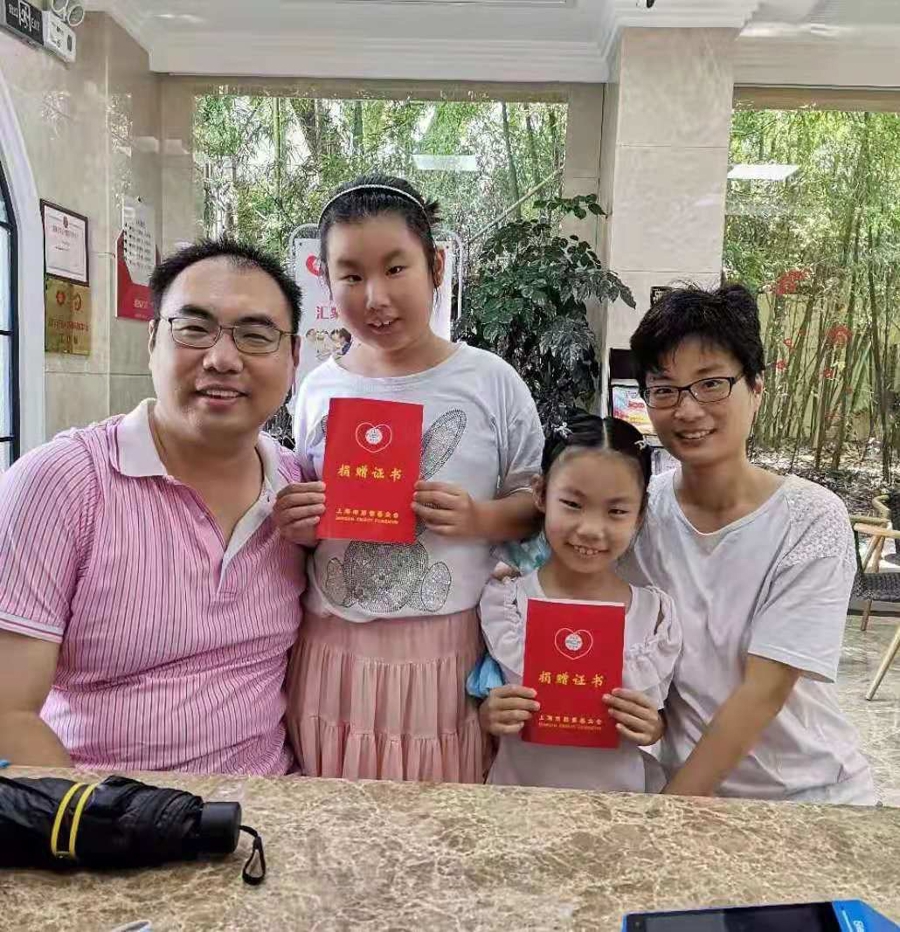

如今,胡晓敏和家人先后资助了数名学生。每年她都带着两个女儿去慈善基金会捐款,让爱心代代相传。

胡晓敏带着家人参与“手拉手”助学

胡晓敏带着家人参与“手拉手”助学

爱心的传承也不局限于“手拉手”受助者。

现居美国的金重仁也持续助学20余年,累计捐款超过80万元。他当年曾拿到国家的奖学金,公派英国留学,一直十分感谢国家的培养,现在有能力的时候,也希望反哺社会。

从事股权投资的金重仁也有一个理念:最重要的投资是人,投资回报最高的也是人。只有人的素质提升了,社会才有希望。

他告诉记者,自己的团队曾经投资过一家从事太阳能发电的企业,这个企业创始人特别提出一个要求,希望将每年投资收入的1%用于回馈社会。“这点让我特别有共鸣,其实在此前我就已经参与‘手拉手’结对助学了。”

如今,金重仁资助的孩子,有的已经考上了北大、同济,有的已经走上了工作岗位。

通过市慈善基金会,金重仁和孩子们有着书信往来。同济大学的受助学生曾经在信中这样写道:“我们素未谋面,您却一直尽心支持,连续多年资助,帮助我完成学业,万分感动!您帮助我树立了正确的世界观、人生观、价值观,理解了如何做到个人价值和社会价值的统一。”

“手拉手”离普通人很近

“手拉手”结对助学发展至今,爱心人士不仅可以继续通过位于淮海中路1253号上海市慈善基金会的爱心窗口进行一对一捐赠;还可以通过市慈善基金会小程序、上海慈善网相关入口进行任意金额捐赠参与慈善助学。这为普通人的参与提供了更便利的条件。

退休工人杨建中,从“手拉手”助学开始坚持至今,捐资助学超过百万元,资助学生超过170人。

有一位崇明学生小王,父亲去世、母亲改嫁,与多病的爷爷奶奶相依为命,家里一度想要他放弃学业。杨建中从小学一直资助他到大学毕业,此后他考上了南京医科大学,现在已是崇明一家医院的主治医生。

杨建中说:“这样的善事,我还会继续做下去。”

20多年前,全国劳模、原上航客舱服务专家吴尔愉参加了劳模结对助学,捐助了一位因为父亲大病而致贫的中学生。“我被他们一家齐心协力渡过难关的精神打动,特别是孩子母亲那种善良坚韧的传统美德,也激励到了自己。”

后来,她又通过“手拉手”助学资助了好几位学生,其中不乏残疾学生。“我觉得他们不一定要成为所谓精英,但一定要学会自食其力。”

每年1月1日,吴尔愉会提醒自己,该交今年的助学捐款了。“按照现在的资助标准,一名大学生3000元/年,中学生2000元/年,小学生1500元/年。这是很多人顺手就能做的慈善,少买一件奢侈品,就能帮助一个孩子。”

吴尔愉带领上航团队在市慈善基金会爱心窗口做志愿者

吴尔愉带领上航团队在市慈善基金会爱心窗口做志愿者

这两年一直在爱心窗口做志愿者的沈老师,也一次次见证——参与助学的绝大多数,正是一位位平凡的普通人。

一对夫妻把刚出生几个月的孩子抱过来,以孩子的名义助学;

一位孩子在父母的陪同下,把自己的压岁钱拿出来,要帮助同龄的孩子上学;

一位不肯拍照、不肯留名的警察,说自己以前是“手拉手”受益者,一定要把第一个月工资拿出来助学;

一位退休工资不高的老师,每年都要求资助两名学生,多年从未间断;

一位退休后做保洁员的阿姨,以朋友的名字助学,从不留电话,如今已经资助了6名学生。她说,自己的衣服只买几十元一件的,家里还有90多岁的老父亲要照顾,但每次捐助之后,感觉心情特别愉快。

……

2024年,仅手拉手结对助学项目线下渠道,资助学生995人次,发放助学金269万元;捐赠人次3375人次,捐赠金额393.87万元。今年截至目前,“手拉手”结对助学项目已完成新结对大中小学生275名。

上海交大中国公益发展研究院院长徐家良认为,30年前,随着计划经济向市场经济转型,失业、下岗职工等困难群体开始出现,社会力量开始协助政府提供公共服务,为需要帮助的群体提供温暖和关怀。

在他看来,“手拉手”助学项目,搭建起联系群众、关心群众、解决群众困难和问题的桥梁与纽带。其价值在于把传统文化中的重教和点亮家庭民族的希望、为国家培养人才连接起来,通过人人可参与、与党媒合作、点对点资助,实现了信息公开透明,让资助者与受助者互相了解,提升了影响力和公信力,实现了可持续发展。未来或可延伸到上海对口帮扶地区。

30年来,“手拉手”助学项目让申城的善意涓流汇成江河。随着慈善公益意识的日趋普及,无数上海人伸出温暖的手,拉起一个个暂时陷入困境的学子。

他们传递的不仅是助学金,更是一种信念——知识改变命运线上股票配资软件,爱心改变人生。

利鸿网提示:文章来自网络,不代表本站观点。